自然人類学 第7回 講義資料

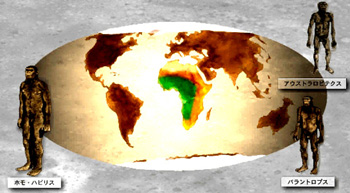

アウストラロピテクス・アフリカヌス:300〜180万年前

・小型:身長130 cm程度

・東アフリカから出土

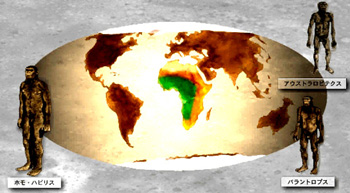

人類進化の系統図

人類進化の系統図

・1990年代後半からヒト科に属すると考えられる古い時代の化石が多数見つかり、人類進化の系統に関してさまざまな仮説が提出されている

(朝日新聞ホームページより)

ホモ属の特徴

・アウストラロピテクス類に続いて登場するのがホモ属(ヒト)

・ホモ属の定義は脳の大きさによることが多い

以前はゴリラと現代人の中間値をとって750 cc

ホモ・ハビリスの発見以降は650 cc以上

ホモ・ハビリスの出現

ホモ・ハビリスの出現

・アウストラロピテクス類に続いて登場したのが、最初のホモ属であるホモ・ハビリスである

・彼らは、250〜160万年前に生息していたと考えられている

・学名のハビリスはラテン語で「手先の器用な」という意味

・石器の使用、製作の明確な証拠がある

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

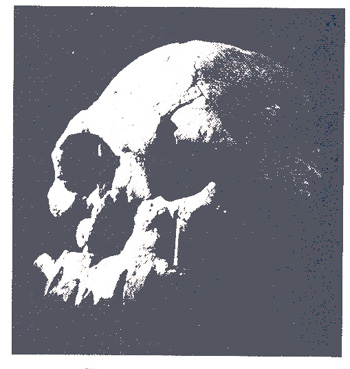

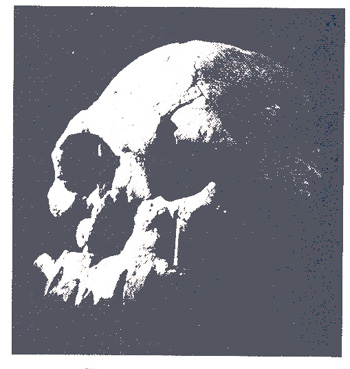

ホモ・ハビリスの頭骨の写真

ホモ・ハビリスの頭骨の写真

・ケニアから出土したホモ・ハビリスの頭骨の写真

(R・ルーウィン著「人類の起源と進化」より)

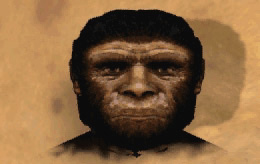

ホモ・ハビリスの顔の復元図

ホモ・ハビリスの顔の復元図

・脳の大きさはアウストラロピテクス(450 cc)と原人(900〜1100 cc)の中間程度(650 cc)

・ちなみに現代人の平均は1450 cc

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

ホモ・ハビリスの全身の復元図

ホモ・ハビリスの全身の復元図

・アウストラロピテクス類と共存していた可能性が高い

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

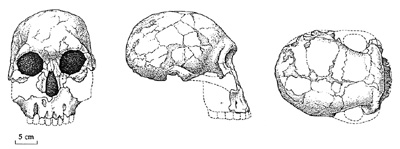

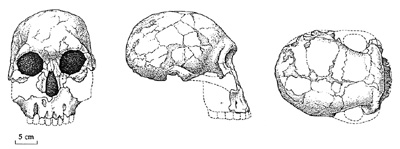

ホモ・ハビリスの頭骨

ホモ・ハビリスの頭骨

・猿人と比べて丸みをおびた頭蓋になっている

(R・ルーウィン著「人類の起源と進化」より)

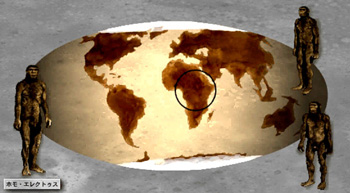

ホモ・エレクトス(原人)の出現

ホモ・エレクトス(原人)の出現

・ホモ・ハビリスに続いて登場したのが、ホモ・エレクトス(原人)である

・彼らは180〜20万年前に生息していたと考えられている

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

原人の頭骨

原人の頭骨

・a〜cがケニアから出土した原人、dが北京原人の頭骨である

・原人の性的二型は、アウストラロピテクス類に比べ小さい

・原人の音声路は、現生の人間の8歳児程度:言語を使用していた可能性

・ちなみにアウストラロピテクス類の音声路は類人猿とよく似ており、母音の発声は難しかったと考えられる

(R・ルーウィン著「人類の起源と進化」より)

原人の顔の復元図

原人の顔の復元図

・猿人などと比べ、より現代人に近い顔つきになっている

・猿人に比べ大臼歯が小さくなる:柔らかい食べ物を食べるようになった?

・火の使用の証拠(最も古いのは140万年前のケニア)

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

原人の全身の復元図

原人の全身の復元図

・この時期に直立二足歩行体勢が完成した

・骨盤、大腿骨、下腿骨などは現代人と変わらない

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

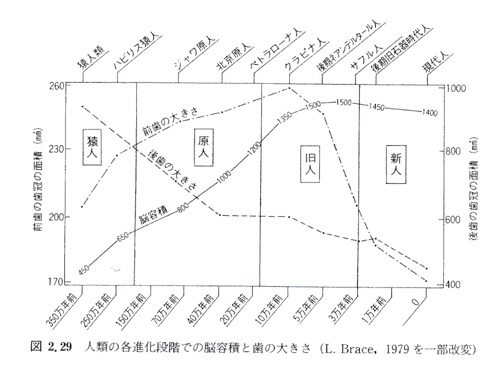

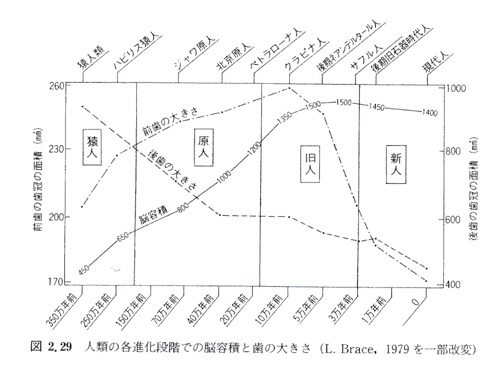

脳容量の変化

脳容量の変化

・原人の段階で、脳は急速に大型化した

・この背景には、狩猟・肉食の比重が増加した可能性

(片山一道他著「人間史をたどる:自然人類学入門」より)

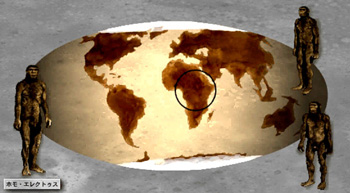

アウト・オブ・アフリカ

アウト・オブ・アフリカ

・約100万年前、原人のときに、人類ははじめてアフリカ以外の場所に進出したと考えられている

・古い(100万年以前)時代の原人の化石はアフリカのみから産出する

・ただし2000年5月に、中央アジアのグルジアで170万年前の原人化石が発見されている

アウト・オブ・アフリカの時期は以前考えられていたよりも早い可能性がある

・以前は宮城県上高森遺跡から50万年前の石器が発見され、日本にも原人がいたと考えられていた

・しかしこの石器は、捏造であることが発覚し、現在では日本に原人がいた証拠はない

(小学館CD-ROM「人類の起源」より)

人類進化の系統図

人類進化の系統図 ホモ・ハビリスの出現

ホモ・ハビリスの出現 ホモ・ハビリスの頭骨の写真

ホモ・ハビリスの頭骨の写真 ホモ・ハビリスの顔の復元図

ホモ・ハビリスの顔の復元図 ホモ・ハビリスの全身の復元図

ホモ・ハビリスの全身の復元図 ホモ・ハビリスの頭骨

ホモ・ハビリスの頭骨 ホモ・エレクトス(原人)の出現

ホモ・エレクトス(原人)の出現 原人の頭骨

原人の頭骨 原人の顔の復元図

原人の顔の復元図 原人の全身の復元図

原人の全身の復元図 脳容量の変化

脳容量の変化 アウト・オブ・アフリカ

アウト・オブ・アフリカ